突然ですが、質問です。

周りの人たちから好かれるか、それとも嫌われるか、どちらがいいでしょうか?

これはもう、考えるまでもないですよね。

「好かれた」ほうがいいに決まっている!

好かれる人は、周りの人がいつでも味方になってくれるし、多少のミスや欠点も笑って許してもらえます。

逆に、嫌われる人は、周りが敵になり、ミスや欠点があると憎まれます。

好かれるか、嫌われるかで、人生は大違い!

では、好かれるためには、どうしたらいいのか?

コミュニケーションの本を読むと、さまざまなテクニックが書いてあります。

・笑顔

・挨拶

・あいづち

・褒める

・優しさ

・感謝する

・質問する

・目を見て話す

・最後まで話を聞く

・大きなリアクション

・共通点を見つける

・ボディランゲージ

・相手の言葉を繰り返す

・アドバイスを求める

・こまめに連絡する

他にもたくさんありますが…

好かれる人は、これらのテクニックを意識して使っているのか?というと…

答えは、NO!

本当に好かれる人は、小手先のテクニックではなく、考え方が違うんです。

考え方が変わると、「言葉」や「態度」が自然と変わる。

だから、みんなから愛される。

これはまるで、カーナビゲーションみたいなもので…

カーナビは、「行き先」を入力すれば、目的地まで連れていってくれます。

これと同じように、「好かれる人の考え方」をインプットすれば…

誰でも自然と「好かれる人」になれるんです。

というわけで今回は…

好かれる人が考えていることを2つご紹介させていただきます。

この考え方を取り入れれば、周りの人から「あなたと出会えてよかった」「あなかがいてくれてよかった」、そう思われる存在になれると思いますよ。

好かれる人が考えていること①

好かれる人が考えていること、その1つ目はこちら↓

「一期一会」の気持ちで、人と接する

一期一会というと、「出会いを大切に」とか、「ここで会ったも何かの縁」みたいに使われることも多いですが、本当の意味は少し違います。

一期一会は、「一生に一度の機会」。

つまり、「これが最後かもしれない。もう会えないかもしれない」と思って、相手と接しましょうということ。

この「一期一会」の心で人と接することが、誰からも愛される秘訣なんです。

たとえば、夫婦の何気ない時間。

もしも「これが最後」と本気で思ったら、どんなふうに接するでしょうか?

「なんだ、今日は豆腐ステーキか」なんて、口が裂けても言えませんよね。

「美味しいよ」とか、「いつもありがとう」と言いたくなるはずです。

奥さんが出掛けるときでも、「これが最後」と思ったら…

「俺の昼飯はどうなってんだ?」ではなくて、

「いってらっしゃい!楽しんできてよ」とか「気を付けてね」と、優しい言葉が出てくるものです。

この他にも、「これが最後」と思ったら…

「もっと、ちゃんと話を聞こう」

「もっと、優しく接しよう」

「もっと、感謝を伝えよう」

「もっと、相手を褒めよう」

「一緒の時間を大切にしよう」

そんな気持ちが自然と湧いてくる。

たとえ、ムッとしたとしても、「まあ、いっか。笑って許そう」と思えるかもしれない。

このように、「これが最後」という一期一会の気持ちさえあれば…

テクニックなんて使わなくても、自然と心を込めて接することができる。

また、その温かな気持ちは、確実に相手にも伝わります。

だから、周りの人から愛される。

「たしかに『これが最後かも』と思ったら、接し方は変わりそうだけど、本気で『これが最後』と思えるかしら…」

そう感じた方もみえると思いますが、ここで詩を1つご紹介させてください。

「最後だとわかっていたなら」(ノーマ・コーネット・マレック作)。

この詩を読むと、「一期一会の気持ち」を深く理解できると思います。

『最後だとわかっていたなら』

あなたが眠りにつくのを見るのが

最後だとわかっていたら

わたしは もっとちゃんとカバーをかけて

神様にその魂を守ってくださるように祈っただろう

あなたがドアを出て行くのを見るのが

最後だとわかっていたら

わたしは あなたを抱きしめて キスをして

そしてまたもう一度呼び寄せて 抱きしめただろう

あなたが喜びに満ちた声をあげるのを聞くのが

最後だとわかっていたら

わたしは その一部始終をビデオにとって

毎日繰り返し見ただろう

あなたは言わなくても

わかってくれていたかもしれないけれど

最後だとわかっていたなら

一言だけでもいい…「あなたを愛してる」と

わたしは 伝えただろう

どうでしょう?

一期一会の気持ちが、なんとなくでも、心の中に湧き上がってきたのではないでしょうか。

作者のマレックさんは、実際に10歳になる息子さんを亡くされたそうですが、

普段から「これが最後かもしれない」と思って身近な人と接することの大切さが、ひしひしと伝わってきますよね。

「人と会うときは、いつも真剣勝負」

これは、アントニオ猪木さんの言葉ですが…

わたしたちは、初対面の人とは丁寧に接するのに、身近な人となると、ついおろそかにしがちです。

でも、そうではなくて、身近な人であっても、「一期一会」の気持ちで、優しく丁寧に接する。

そうすれば、相手が幸せになるだけでなく、自分も愛され幸せになる。

こういう考え方をしている人こそが、「本当に好かれる人」なんでしょうね。

「これが最後」と思うことは、一見、暗くてネガティブなイメージがありますが…

本当はその逆で、「明るくて素晴らしい人間関係」を引き寄せる最高の秘訣なんですね。

好かれる人が考えていること②

好かれる人が考えていること、その2つ目はこちら↓

「本音」ではなく、「相手が喜ぶか傷つくか」を基準に発言する

人間関係の本を読むと、「自分が思っていることは、正直に伝えましょう」と、ときどき書いてあります。

しかし、これを鵜呑みにして、正直に本音を言えば、間違いなく関係は悪化します。

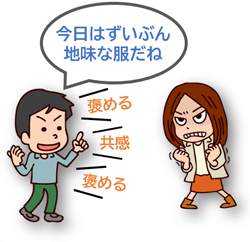

たとえば、髪を短く切った女性に…

「わぁ、ショートにしたんだ。前のロングの方が良かったのに…」と本音をいえば、確実に相手は傷つきます。

そして嫌われます。

もちろん、心の中でこう思うのは自由です。

それは誰にも止められません。

でも、発言するときは、「相手が喜ぶか傷つくか」を基準にするのがベスト。

「ロングもいいけど、ショートも似合うね!」

そう言えば、相手はうれしいし、自分も好かれます。

「えっ、それって嘘じゃないの?」

そうです。嘘です。

しかし、「嘘をつく」のが悪いのではありません。

「人を傷つける」のが悪いのです。

人を傷つけないためなら、嘘をついてもいいんです。

嘘でも、相手を笑顔にできるなら、それは立派な優しさです。

逆に、本当のことでも、人を傷つけるなら言ってはいけないんです。

これが、タイトルの「本音」ではなく、「相手が喜ぶか傷つくか」を基準に発言する、ということ。

ときどき、「本当のことを言って、何が悪い」と言う人がいますが、相手を傷つけるから悪いんです。

そんなことを言っている僕ラッキーですが、昔は、本音をズケズケと言ってしまうタイプでした。

たとえば、「今日の味噌汁、薄いなぁ」と感じたら、「味噌汁、薄くない?ちゃんと計って作ってる?」と言ってしまう。

すると、その後3日間は、妻は口もきいてくれません。

そんな後悔と反省の日々を繰り返し…

そして今では、「味噌汁、薄いな」と感じたときこそ、「うまいなぁ~!こんな味噌汁、よそ様では食えないよ」と積極的に褒めるようになりました。

すると不思議なことに、次の日はちゃんと味が整ってて、なんならフルーツまで付けてくれたりするんです。

「本音」を言うのか、「相手が喜ぶこと」を言うのかで、結果は全然違ってくるんですね。

ちなみにですが…

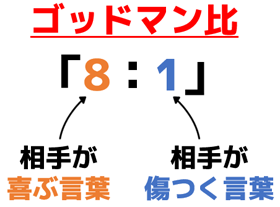

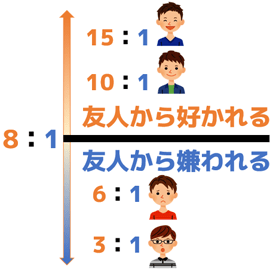

友達は「8:1」

これ、何の数字かというと…

ゴッドマン比といって、相手が「喜ぶ言葉」と「傷つく言葉」の割合です。

で、「8:1」よりも、ゴッドマン比が高い人。

つまり、「10:1」とか「15:1」の人は、友人から好かれる。

逆に、「6:1」とか「3:1」など、ゴッドマン比が低い人は、友人から嫌われる、ということが心理学の膨大な研究でわかっています。

人の好き嫌いって、案外シンプルなんですね。

ゴッドマン比は、友達の場合は「8:1」ですが…

夫婦・恋人なら、「5:1」

職場の人なら、「4:1」

親子なら、「3:1」

で、何が言いたいのか?というと…

相手が傷つくことは、絶対言わないほうがいいということです。

友達に、「今日はずいぶん地味な服だね」と言ってしまったら、これを取り戻すのに、8回以上も褒めたり共感したりしなければならない。

これって、大変ですよね。

だから、相手が傷つくことは言わない。

ゴッドマン比の右側を「0」にする。

これが、人に好かれる一番の近道。

傷つける本音よりも、癒す嘘。

正直さよりも、相手への優しさ。

そんな言葉を選べる人が、周りから自然と愛されていくのでしょうね。

まとめ

人に好かれるために大切なことは、話術やテクニックよりも、「心の持ち方」。

ポイントは、この2つだけです。

①「一期一会」の気持ちで、相手と向き合う

②「相手が傷つくかどうか」を基準に発言する

この2つが出来ていれば、会話術や人間関係の本は、もう不要です。

今すぐ、ブックオフに売ってOK!

それくらい、この2つは大切なことだと思います。

そして何より、周りの人から…

「あなたと出会えてよかった」

「あなたと一緒にいると心地いい」

「また会いたい」

そう思われることは、人生において最高の幸せですからね。

ぜひ、この2つを心掛けて、今よりもっと楽しくて素敵な人間関係を築いていってくださいね!

以上、【好かれる人・嫌われる人】なぜか好かれる人の共通点・2選でした。

●こんな記事もありますよ